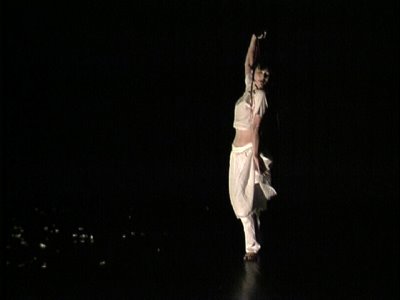

Using my experience with classical dance and the traditional dance style of India, I am seeking a unique form of expression not shackled by the convention of the existing styles. In recent years, I realized many new pieces. While the focus lies on solo performances I have also developed new concepts, incorporating visual arts and collaborating with other artist. My main focus as a performer lies on eastern body concepts.

1984-1987 Studied traditional Indian dance in New Delhi National dance school 1988 Founded dance studio [Ganesha], began performance activities in Kanazawa

[the works and the activities]

1987 The easthen drum within my body

1988 Blue God & Black God

Water as pilgrimage

1989 Dakini laughs loudly

Hori (Indian thanks giving)

1990 Miracle

1991 The ethnography of Rainbow

1992-1994 Small series of dance performance in Kanazawa

1995 Two serious ladies

1996 Swallowing a seed of Saintess

1997 Slight fever (Febricula)

1998 Dance cocktail

Trucking to the moon in the darkness

2000 Ka-ro-mi

2001 Ku-n-ju

2002 Into the Differentiation

The voice of honey

2003 The woman does not exist

2004 The gift-in the MUSEUM

2006 The day of FUSO

2007 Bi-no-aida

2008 Gladiolus Burning

2009 The dream of seed

2010 The dream of seed

The girl and her object

2012 Transcending Legends

Echo Nymph

2013 Absence of the tea master

Transition From Arrival To Departure

2015 Faint light of eleven